皆様、こんにちは。

北瀬コウです。

メジャーリーグではポストシーズンが既に始まっており、日本人選手らの活躍に注目が集まっています。

注目筆頭はやはりロサンゼルス・ドジャースの大谷 翔平ですが、私は大谷の起用法に提言があります。

それは、打順を下げた方が良いのではないか、ということです。

大谷は今シーズンで55本塁打を放ちましたが、そのうちソロホームランが37本もありました。

また、打点は102でした。

これを、同学年でシカゴ・カブスの鈴木 誠也と比較すると、鈴木は今シーズン32本塁打で、打点は103でした。

この数字を比較し、大谷は打点を稼ぐ効率がやや悪いのではないか、と思ったんですよね。

個人的には、大谷の前にランナーを溜めて、大谷のホームランで一気に得点を挙げた方が、打点も稼げてチームの勝率も上がって良いと思いました。

しかし、申告敬遠の頻度増加、打席数やホームラン数の減少など、懸念点はありますし、なかなか難しいところではあります。

皆様はどう思われますか❓

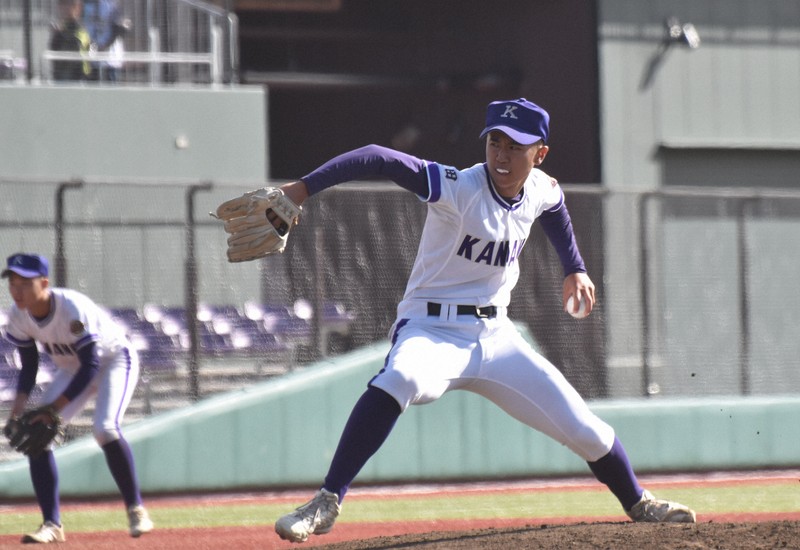

さて、秋季東北大会開幕前ですが、今回は掲題より甲子園出場校が敗れる波乱は何故起こるのかについて、独自分析をしていこうと思います。

春の選抜出場校が夏の地方大会で敗れたり、夏の甲子園出場校が秋季大会で敗れ、「選抜出場は絶望的」といった見出しの記事が出たりすることがよくありますよね。

驚きの展開ではありますが、それは一体何故起こるのかを私なりに分析しますと、こういった見解が出て来ました。

⚫︎ずっと勝ち続けることの出来る強豪校は存在しない。

まあ、大前提としてこれですよね。

強豪校の当事者やそのファンらは、勝って当たり前という考え方を持っているかもしれませんが、決してこれは絶対的というわけではありません。

どんなに強いチームでも、延々と戦い続けていればいつかは負けます。

むしろ、春夏連覇を達成したチームや、「松坂世代」と称され、公式戦無敗を達成した1998年の横浜(神奈川)の方が異能と言うべきでしょう。

仮に「松坂世代」も延々と戦い続けていれば、どこかで負けていた可能性だってあり得ます。

また、逆に弱いチームでも、いつかは勝つことだってあります。

少々失礼ですが、東京6大学所属の東京大学は、リーグ戦では万年下位ではありますが、その中でも勝利している試合も多々あります。

勝って当たり前、負けて当たり前という概念は、あくまで人間が考える概念であり、実際には存在していないのです。

⚫︎前チームは前チーム、今チームは今チーム。

一体何を言っているのやら、と思ってしまう見出しですね。😅

これは夏→秋のような、先代のチームと今代のチームとの比較の話になりますが、先代のチームが大きな実績を挙げたからといって、今代のチームが同様の実力を誇るとは限りません。

世代が変わると、チーム事情も変わります。

強力打線で勝ち上がったチームが、世代が変わったら打線が貧弱になる、豊富な投手陣で守り勝つチームが、世代が変わったら1人の投手に頼らざるを得ない、といったことはザラにあり得ます。

やはり「強豪校」というネームブランドに魅了され、前述のように勝って当たり前、という心理が働き、想定外のことが起こると波乱という風に受け止めてしまうのでしょう。

強豪校が本当に次の世代でも強いのかどうかを見定めるには、チーム内事情をよく把握しておく必要がありますね。

また、これに関しても逆のパターンがあり得ます。

貧弱打線が強力打線に、ワンマンチームがタレント揃いのチームに変化するように、先代のチームで劣っていたポイントが、世代が変わったら良い方に特化した、という場合もあります。

こういったことが混在し、結果が出ていたチームが結果が出なかったり、結果が出ていなかったチームが結果を出したりしています。

これこそ、高校野球に限らず、スポーツ全体の面白さの一つでもあります。

⚫︎大会前から大会期間中の間は、技術向上の練習が出来ない。

私としては、こちらの方が現実的かつ説得力のある考えかな、と思います。

スポーツ全般に共通することですが、大事な大会の数週間前や、大会期間中の練習は、主に「調整」という形で練習を行います。

簡単に言いますと、あまりキツい練習はせずに軽めに切り上げることです。

これは技術の向上ではなく、試合に向けてコンディションを整える、怪我を防止することを目的としています。

つまり、大会を勝ち上がれば勝ち上がるほど調整の期間が長くなるため、技術を向上させる練習が出来なくなり、特に甲子園が終わった後に大きく影響してしまうのです。

対して、早々に敗れてしまったチームは、その分次の大会に向けて技術向上のための練習が出来ます。

そして、いつの間にかチームの総合力に逆転現象が生まれてしまっているのです。

春の選抜の時点では名も挙がっていなかったチームが、夏に彗星の如く現れるのは、こういったことがあるからなのかもしれません。

また、ベンチ外の選手たちも、調整期間中はベンチ入り選手たちのサポートや応援に回らなければならないため、自分の練習がなかなか出来ないことがあります。

中には、将来のチームの主力を担う選手もいるでしょう。

そういった選手も、ベンチを外れてしまっては、結局技術の向上が出来ないのです。

⚫︎終わりに

以上、甲子園出場校が敗れる波乱が起こる理由について、私なりの考えをご紹介しました。

他にも、新チームの発足が遅れてまとまり切れていない、といった点もありますが、皆様の見解はいかがでしょうか❓

私は、強豪校の敗退の記事を見ると驚きはしますが、決してそこまで大袈裟には受け止めていません。

むしろ、夏春連続で甲子園出場を果たすチームに感銘を受けています。

色々とハンディキャップを抱えながら、よくまた甲子園に戻ってきたな、と。

現時点で、既に夏の甲子園出場校が秋季大会で敗れているケースが多く見られていますが、逆に世代が変わってもしっかり勝ち上がっているチームもあります。

いよいよ明日には東北大会が開幕しますが、他地区でも順次地区大会が開幕していく予定です。

果たして、来年の春の選抜はどのようなチームが名を連ねるのでしょうか❓